「死ぬときに貯金ゼロ」を目指す生き方「DIE WITH ZERO」

<この記事を読んでわかること>

・お金を貯めても、それを使わないで死ぬのは「タダ働き」したのと同じ。お金を使ってさまざまな経験をすることが豊かな人生につながる

・経験はなるべく早いうちに積むことで、「記憶の配当」による複利効果を長く受け続けることができる

・経験には「それが一生できなくなるタイミング」が存在する。後悔しない人生を送るには「タイムバケット」が有効

「DIE WITH ZERO」という言葉、聞いたことはありませんか?直訳すると「ゼロで死ね」とやや過激なこの言葉は、2020年に刊行され、世界中で人気を博している書籍『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』(ビル・パーキンス著・ダイヤモンド社)に記された考え方です。

お金の本といえば「貯める・ふやす・節約する」話が大半ですが、本書は「死ぬまでにお金をどう使い切るか」がテーマ。日本でも34万部を超えるベストセラーとなっています。

今回は本書の内容をもとにして、「死ぬときに貯金ゼロ」を目指す生き方について、一緒に考えてみましょう。

童話「アリとキリギリス」から考える人生観

童話「アリとキリギリス」では、アリは夏の間、冬に備えて食料を蓄えたおかげで、冬を越すことができます。一方、キリギリスは何も準備しないで遊んでいるため、冬にひもじい思いをします。

この話から得られる教訓は、「人生には、働くべきときと遊ぶべきときがある」というものです。働くべきときに働いておかないと、やがて飢え死にしてしまいます。

しかし、『DIE WITH ZERO』は、ここにひとつの疑問を投げかけます。

「アリはいつ遊ぶことができるのだろう?」

確かに、生き残るためには働かなければなりません。しかし、人生の目的は生き残ることではなく、幸せに生きることではないかというのです。

『DIE WITH ZERO』には、経済的な豊かさを追求する「富の最大化」ではなく「幸福の最大化」を目指す考え方が紹介されています。

実際日本では「アリ」の考え方のほうが好まれているかもしれません。

日本人は貯金が大好きだとよくいわれます。真面目にコツコツと取り組むことをよしとする国民性ですから、堅実にできる貯金が合っているのでしょう。日本銀行「資金循環の日米欧比較」によると、金融資産の「現金・預金」の割合は日本52.4%なのに対して米国12.6%、欧州35.5%ですから「日本人は貯金好き」といってよさそうです。

しかし、せっかくのその貯金は、いつ使うのでしょうか。

MUFG資産形成研究所「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査」によると、親から自身が相続した財産額の平均値は3,273万円。そのうち現預金の平均額は1,264万円となっています。つまり、亡くなるときには平均的に1,264万円ものお金が残っているのです。さらに同調査によると、66.5%の人が相続した現預金をそのまま預貯金に預け入れています。このままでは、相続したお金もそのまま次の世代に相続されるかもしれませんね。

『DIE WITH ZERO』では、そのようにお金を残して死ぬことに対し、警鐘を鳴らしています。やりたいことを我慢して、ただお金を節約するのではなく、「今しかできないことに、惜しみなく金を使え」と説いているのです。

たとえば、年収400万円の人が1,200万円を稼ぐには、単純計算で3年間働く必要があります。しかし、せっかく働いて1,200万円を貯めても、それを使わずに死んでしまえば、人生の大切な3年間をタダ働きに費やしたことになってしまいます。この1,200万円を自分のために使ってさまざまな経験をしたほうが、人生は豊かになるでしょう。

「タダ働き」をしてお金を貯め、やりたいことをやらずにいると、そのままやりたいことができずに一生が終わってしまうかもしれません。いつか水上スキーがやりたいと思っていても、80歳になってから始めるのは難しそうですよね。物事にはそれができる時期が限られています。やりたいのであれば、多少お金がかかったとしても今やったほうがいいでしょう。なにより、せっかく貯めたお金です。自分でやりたいことや叶えたい夢のために使ったほうが人生に悔いが残らないはずですよね。

なお、子どもにお金を残したほうがいいと考える人もいるかもしれません。『DIE WITH ZERO』でも、子どもに相続するお金まで死ぬ前に使い果たせとは書いていません。ただ、自分が亡くなってから相続するのでは、子どもたちは相続したお金を活用するタイミングを逃しやすいとのこと。「どれくらいの財産を、いつ与えるかを意図的に考え、自分が死ぬ前に与える」と、生前贈与することを勧めています。そうすることで、子どももお金を有効に使えます。何より、自分(贈与する側)も子どもの喜ぶ姿が見られるのは嬉しいのではないでしょうか。

思い出や経験からは「配当」が得られる

『DIE WITH ZERO』では、「人生は経験の合計である」と指摘するように、経験にお金を使うことを説いています。最後に残るのはお金ではなく、経験や思い出です。

たとえば、20代のうちに世界一周旅行をしたとします。決してお金は十分にないかもしれません。しかし、その旅行から得た喜びの経験は、以後いつまでも記憶の中に残り続けるでしょう。そして、その記憶を思い出して楽しい気持ちになることができます。さらに、家族に思い出話をして楽しんだり、他の人に話して共有したり、ときにはその経験を生かしてアドバイスをしたりすることもあるかもしれません。

一方、70代になってから世界一周旅行をしたらどうでしょうか。20代のときよりもお金に余裕があるでしょうし、それはそれでいい経験・思い出になるでしょう。しかし、楽しい気持ちになれたり、他の人に話したり、経験からくるアドバイスをしたりする時間はあまり残されていません。

経験から得られる価値は、時間の経過とともに高まっていきます。『DIE WITH ZERO』ではこれを「記憶の配当」と呼んでいます。経験からは、以後長い間記憶の配当を引き出すことができます。

つまり、記憶の配当からは「複利効果」が得られる、ということです。複利効果とは、利益を運用に回すことで、お金が新たなお金を生み出す効果のこと。複利効果は、投資だけでなく経験にも活用できるのです。

なかには「仕事が好きだから、そこから経験を得られればいい」と考える人もいるかもしれません。確かに、仕事に情熱を傾けられるのは素敵なことです。しかし、その場合でもお金を使わないのであれば無駄になってしまいます。それが稼いだお金であっても、相続で得たお金であっても、お金を価値ある経験のために使ったほうがいいでしょう。

『DIE WITH ZERO』では毎年の経験を「経験ポイント」に置き換える話がでてきます。私たちが日々しているさまざまな経験をポイント化するのです。楽しい経験、素晴らしい経験ほどたくさんポイントがつき、ちょっとした経験には少しだけポイントがつきます。

どんな経験が高ポイントかは、人によって違います。

たとえば、犬が大好きな人が犬を飼ったら、毎日が充実して、高い経験ポイントが得られるでしょう。しかし、その人の家族の、あまり犬が好きではない人にとっては、「犬を飼う」という経験からはそれほど高い経験ポイントは得られないでしょう。(ただし、経験ポイントにマイナスはありません。)

各年のポイントをまとめると、たくさんポイントが貯まった年と、そうでもない年に分かれるはずです。これからの年、できるだけポイントを多くするために、どんな経験をしたらいいかを考えて実践していけば、おのずと人生は豊かになっていきます。

今しかできないことをして思い出を作ろう

前述の20代と70代の世界一周旅行では、できることにも違いがあります。

20代であれば、アクティブにいろいろなところを巡り、そこに住む人たちと交流することもできるでしょう。多少無理をしても、若さや体力で乗り切ることができます。

しかし70代の世界旅行では、そうはいきません。体の無理も効きませんし、行動範囲も限られてしまいます。高齢になっても体力や好奇心を持ち続けられる人は、それほど多くないでしょう。

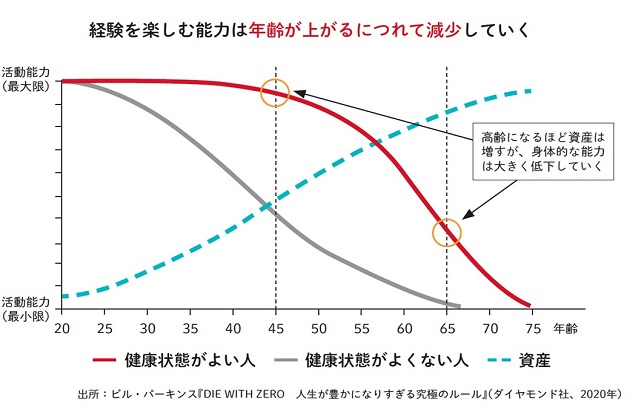

経験を楽しむ能力は、年齢が上がるにつれて減少します。

いくら健康状態がよい人でも、年齢が上がれば身体的な能力が低下していきます。健康状態がよくない人なら、その低下がもっと早く起こります。

<経験を楽しむ能力は年齢が上がるにつれて減少する>

70歳、75歳などと高齢になってからでは、経験を楽しむ能力はだいぶ低下してしまいます。

経験を楽しむ能力が低下しても、思い出があれば、そこから人生の出来事を再体験できます。

『DIE WITH ZERO』では、著者が晩年の父親にiPadをプレゼントする話が出てきます。iPadの中には、フットボール部で活躍した頃の映像が詰まっていました。それを見た父親は大喜びで「人生最高のプレゼント」だといってくれたほどだったそうです。

晩年でないにせよ、数年ぶり、あるいは数十年ぶりに友人に会ったときに、昔の話をして楽しかったという経験がある人は少なくないでしょう。これと同様です。

人生の最後に残るのは思い出。ですから、できるだけさまざまな経験を積んで、思い出を作っておきたいですよね。

タイムバケットで後悔のない人生を

私たちは、いつでもなんでもできるかのように生活していますが、残念ながらそんなことはありません。どんな経験にも「それが一生できなくなってしまう」タイミングが訪れます。

たとえば、小学生の息子・娘と旅行するのは、子どもが小学生の6年間しかできませんよね。子どもが小学校を卒業してから「小学生のうちに旅行しておけばよかった」といっても、それはもう永遠に叶いません。

『DIE WITH ZERO』には「喜びを先延ばししすぎた後悔は、人生の終わりに一度だけ味わうわけではない。それは長い人生の中で、繰り返し頭に浮かんでくるものだ」とあります。後悔は死ぬまで続くのです。

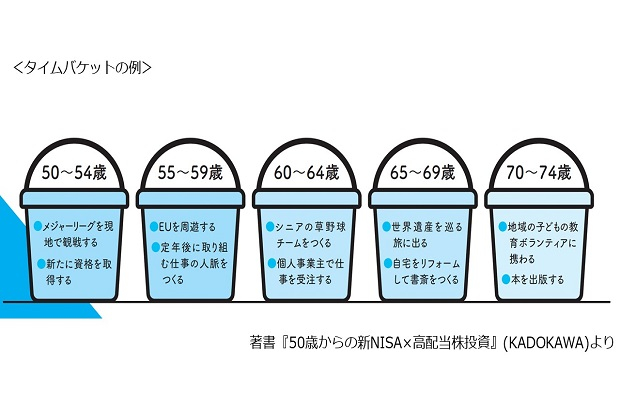

それを防ぎ、後悔しない人生を作るために、「タイムバケット」を作ってみましょう。

タイムバケットは、自分の年齢や年代をバケツに見立てて、各年代で自分がしたいいことをまとめたもの。いわば年齢別の「死ぬまでにやりたいことリスト」です。

現在をスタート地点、予想される人生最期の日をゴールとします。そして、その間を5年、10年で区切り、その区切り(時間のバケツ=タイムバケット)に、やりたいこと、起こりうる大きなイベントを入れていきます。あくまでどんな人生を送りたいかを考えるためのツールですから、完璧なリストを作成する必要はありません。

時間と健康とお金を軸に考えると、

・自由な時間を得たからできること

・健康であるからこそ楽しめること

・お金があるから実現できること

がそれぞれ違うことに気づくでしょう。

「時間ができたらやろう」と思っていたことでも、「記憶の配当が多く得られそうだから早くやったほうがいい」ということもあるかもしれません。反対に、年を取ってからでもできることは優先順位を下げるということもあるでしょう。

残りの人生で何をしたいのかを時系列で考え、今しかできないことに集中して取り組むことで、人生がより豊かになっていきます。また、それをするために必要なお金を考えれば、貯蓄や投資の目標設定にも役立ちます。ぜひご自分のタイムバケットを作成し、今しかできない経験に取り組みましょう。そして、人生を豊かにしていきましょう!

頼藤 太希(よりふじ たいき)

マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki